近日,我国某地区再次发生地震,给当地居民带来了恐慌和不安。在灾难面前,社区的力量展现出了坚韧和团结。居民们迅速行动起来,互相帮助,共同应对。有的居民自发组织起来,为受灾的邻居提供食物、水和药品等必需品;有的居民则积极参与救援行动,帮助搜救被困人员。这种社区的凝聚力不仅缓解了恐慌情绪,也增强了居民之间的信任和互助精神。这次地震再次证明了在灾难面前,社区的力量是无比强大的。通过这次事件,我们也应该更加重视社区建设,加强居民之间的联系和合作,以更好地应对未来的挑战。

在宁静的午后,阳光透过云层洒在四川盆地的一座小城上,居民们正享受着难得的闲暇时光,这份宁静在瞬间被打破——刚刚又地震了,震感强烈,让整个城市瞬间陷入了一片慌乱之中,这已经不是该地区今年内第一次遭遇地震,但每一次震动都像是对人们心理防线的一次考验。

地震的瞬间:从平静到恐慌

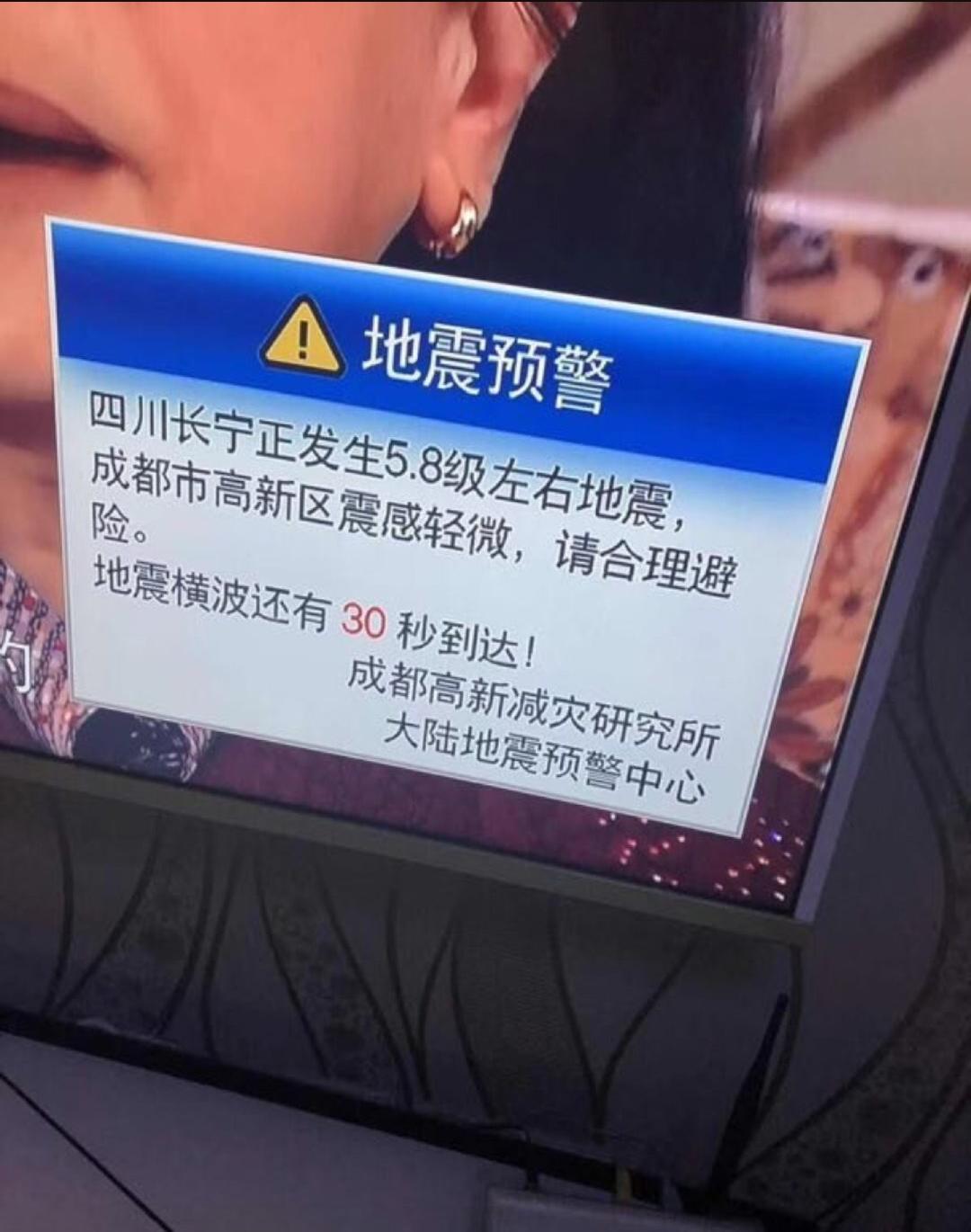

据当地居民描述,这次地震的预兆并不明显,没有前一次那样的地光闪烁或轻微晃动作为预警,当第一波震动来临时,许多人正坐在家中或办公室里,突然间,桌椅开始剧烈摇晃,墙壁上的挂画纷纷掉落,人们的第一反应是惊慌失措,手机里的地震预警系统尖叫着发出警报,提醒大家“地震了,请迅速躲避!”

在社交媒体上,视频和图片迅速传播开来,记录下了那一刻的混乱与惊恐,一位在写字楼工作的年轻女士回忆说:“我当时正准备泡一杯咖啡,突然间整个房间开始剧烈摇晃,我本能地抱住头,躲在办公桌下,心里只有一个念头——活下去。”

社区的响应:从无序到有序

尽管恐慌情绪在空气中弥漫,但社区的力量很快显现出来,在震后几分钟内,社区的应急小组迅速集结,他们穿着统一的制服,手持扩音器,穿梭在街道和小区之间,指导居民如何安全撤离,老旧的喇叭声、警报声与人们的呼喊声交织在一起,形成了一幅紧张而有序的画面。

“请大家保持冷静,按照预案行动!”一位社区志愿者在扩音器中大声喊道,他的话语仿佛一股无形的力量,稳定了人们的心神,许多居民在志愿者的引导下,用湿毛巾捂住口鼻,沿着事先规划好的疏散路线迅速撤离到开阔地带。

政府的行动:高效与透明的信息发布

当地政府也迅速启动了应急预案,通过电视、广播、手机短信以及社交媒体等多种渠道,政府及时发布了地震的初步信息、震源位置、震级以及初步的灾情评估,这种高效透明的信息发布方式,不仅让居民能够及时了解情况,也减少了谣言的传播。

“请大家不要轻信未经证实的消息,官方信息将第一时间通过这些渠道发布。”一位政府发言人在新闻发布会上强调,这种负责任的态度和及时的信息发布,为稳定民心起到了关键作用。

灾后的重建与心理援助

地震过后,灾后的重建工作立即展开,政府、非营利组织以及企业纷纷伸出援手,为受灾群众提供食物、饮用水、临时住所等基本生活物资,学校、医院等关键设施的修复也被列为优先事项,在一片废墟中,人们看到了希望和重建家园的决心。

除了物质上的援助外,心理援助同样重要,许多心理专家和志愿者走进受灾社区,为那些在地震中受到惊吓或心理创伤的居民提供心理辅导和咨询服务,他们通过一对一的交流、小组活动以及心理健康讲座等方式,帮助人们走出心理阴霾,重拾生活的信心。

社区的坚韧与互助精神

这次地震再次展现了社区的坚韧与互助精神,在灾后的日子里,邻里之间相互帮助、相互扶持成为了常态,有的家庭失去了住所,他们的邻居主动腾出空余的房间供他们暂时居住;有的老人因行动不便无法撤离到安全地带,是年轻人们主动上前搀扶;还有的居民自发组织起来,为受灾的孤寡老人和儿童送去温暖和关怀。

“我们虽然经历了灾难,但更加团结了。”一位参与志愿服务的年轻女士感慨地说,“这种力量让我们相信,无论遇到多大的困难,只要我们手拉手、心连心,就没有过不去的坎。”

反思与未来:提升防灾减灾能力

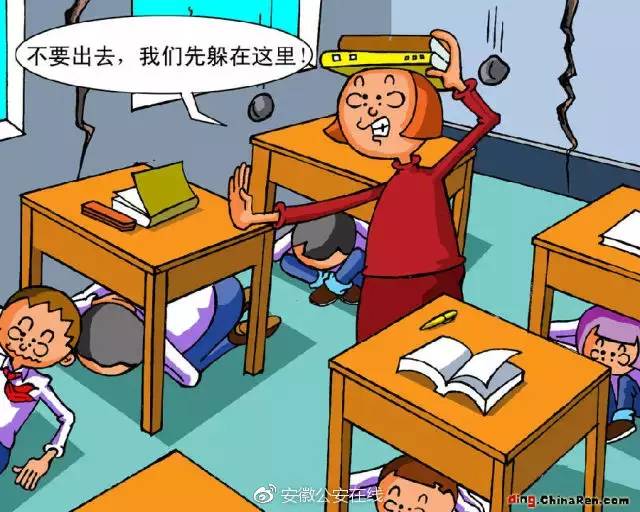

每一次地震过后,都会有人反思和总结经验教训,如何更好地进行防灾减灾教育?如何提高建筑物的抗震能力?如何完善应急预案?这些都是摆在政府和社区面前的重要课题。

为了减少未来地震带来的损失和伤害,当地政府已经决定加大对防灾减灾知识的宣传力度,定期组织应急演练和培训活动,对老旧建筑进行抗震加固改造也被提上日程,还将引入更先进的监测技术和预警系统,以实现更快速、更精准的地震预警。

从灾难中成长

刚刚又地震了,这不仅仅是一次对自然力量的考验,更是对人类社会韧性和团结的一次检验,在灾难面前,我们看到了恐慌与无助;但更多的是坚韧与互助、责任与担当,每一次地震过后,我们都在成长、在进步,我们学会了如何在灾难中自救互救、如何在废墟中重建家园、如何在逆境中保持希望。

正如那句老话所说:“多难兴邦。”每一次灾难都是对国家、社会以及每一个个体的磨砺与洗礼,让我们从这次地震中汲取力量与智慧,不断提升防灾减灾能力,共同守护这片土地上的每一个生命。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 晋ICP备12007126号-1

晋ICP备12007126号-1